三十数年ぶりの『七人の侍』— 映画と青春

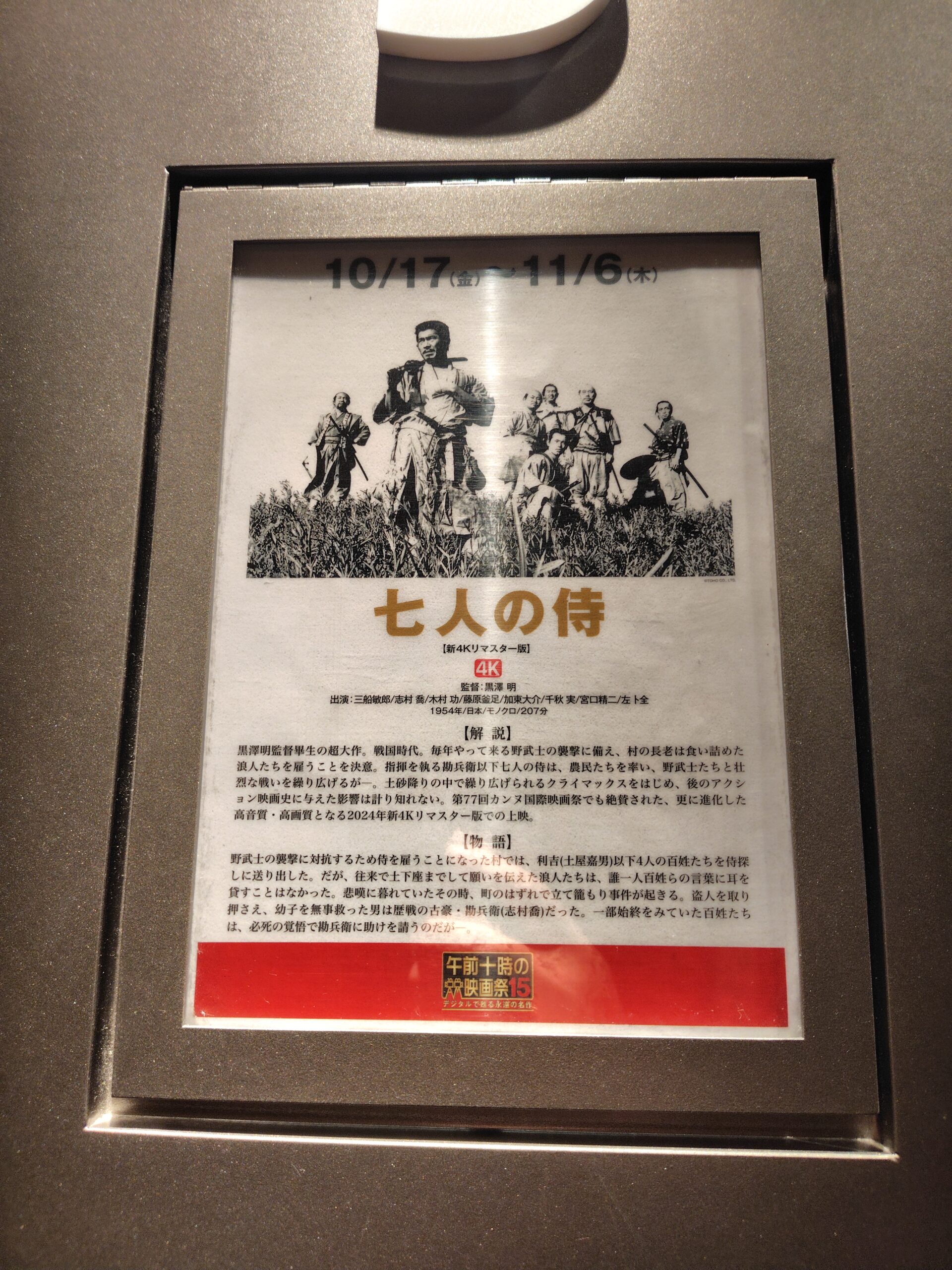

ブログを立ち上げるにあたり、設定やら何やらで数日間部屋にこもりっぱなしだった。気分転換に映画でも観に行こうと、映画館の上演スケジュールを検索すると、**黒澤明監督の『七人の侍』**が上映されていた。観るには気合がいるけれど、大画面でしか観る気になれない映画でもある。

学生時代に観て以来、三十数年ぶりになる。

あの頃、黒澤映画を見るために、並木座や文芸座などの名画座を巡り歩いた。オールナイトで黒澤映画を5本ぐらい観たこともある。本当に若かったのだと思う。そんな体力があったことが、今となっては自分のことなのに信じられない。

『七人の侍』を劇場で見た時は、たしか立ち見だった。当時は座席指定などなかった。3時間27分の上映時間中、ずっと通勤電車のような状態だったけれど、その時も映画に没頭していて疲れも感じなかった。

映画と「老い」— 視点の変化

今回は全席座席指定で、しかも平日の朝9時からの上映だったので、ゆったりと鑑賞できた。

4Kリマスター版の映像は鮮明で、思い出の中のざらついた印象とはかなり違っていた。遠い過去ではなく、ドキュメンタリーのような臨場感さえあった。

それにしても今の自分が、三船敏郎演じる菊千代はもちろん、志村喬演じる島田勘兵衛よりも年上になっていたことに驚く。後で調べたら上映当時、三船敏郎は34歳ぐらい、志村喬は49歳ぐらいだったという。戦争の時代を生きてきた俳優ならではの、演技を超えた人間としての深みがある。

また、CGのなかったころのアクション撮影は、本当に命がけだったと思わせる緊張感が伝わってくる。当時の撮影そのものが戦場のようだったからこそ出せる迫力だ。

そして意外だったのが、木村功が演じる若い侍、勝四郎の存在だった。彼の視点が観客に一番近いのかもしれない。ある意味、勝四郎が主人公の物語の**「前日譚」**のような見方さえできる。まるで、晩年の彼の回想が語られているようだった。

若い頃見たときは、宮口精二演じる久蔵のストイックな強さや、おどけた菊千代の見せる二面性、勘兵衛の諦念を抱えた強さに目が行った。けれど、それらを際立たせる、まだ何者でもない存在が勝四郎で、今回は若者を応援するような立場で、映画に感情移入してしまった。

こうして若い頃に観た映画を見直すと、意外な発見が多くて楽しめる。

この流れで**『荒野の七人』**も観たくなった。

映画と人生の価値観— 影響されてきたこと

今更ながら、黒澤映画は僕の人生の価値観に影響を与えてきたことに気づかされた。

黒澤明のもう一つの代表作**『生きる』や、娯楽色の強い『用心棒』『椿三十郎』**など多くの作品で、主人公は自分のやるべきことをやり終えると、去っていく。あるいは死んでしまう。

『七人の侍』のラストも、農民たちが田植えをする様子を眺めながら、生き残った侍たちは村を去る。そして勘兵衛のセリフが、侍として生きることの矜持と虚しさを残す。

僕が早期退職する決断をしたことや、社会人としてこれまでしてきた仕事のやり方にも、ずっと影響してきていた。その場その場で、**「自分がやるべきことは何か」**が行動の基準になってきた。だから、会社を辞めた今も、あまり後悔はしていないのだろう。

過去と今の僕— 走馬灯のような再会

三十数年ぶりに『七人の侍』を観ながら、不思議な感覚に襲われた。まだ社会の入り口に立つ前の若い頃の思い出と、人生の終盤入り口に立つ現在の思いが入り混じる。なんだか走馬灯でも見せられているような感覚だった。

黒澤明の映画が好きだったことすら、長いこと思い出さなかった。映画を誰かと語り合うこともなかった。

あの頃は、一緒に観にいく映画好きの仲間がいた。金額を気にしながらも、居酒屋で映画を語り合うのが、何より楽しかった。

彼らはいまどこで何をしているのだろう?

コメント